La

chiesa e l'annesso

convento di San

Francesco, furono

fondati di piccole

dimensioni e di povere

strutture nel 1229 da

Rodorico Palmeri di

Naro, dei Padri

Conventuali dell'ordine

dei Mendicanti, con

Breve Apostolica dal

Papa Gregorio IX (a),

che diede come reliquia

un pezzo del cordone,

con cui San Francesco si

cingeva la vita, due

anni dopo la

canonizzazione del

"Poverello d'Assisi",

lungo la strada degli

allori (oggi Largo

Milazzo) nel sito ove

esisteva il "Fondaco

delle olive" di grande

importanza strategica

poiché al centro del

nucleo cittadino, in

asse a nord con il

castello ed a sud con la

porta di Girgenti (b).

La

chiesa e l'annesso

convento di San

Francesco, furono

fondati di piccole

dimensioni e di povere

strutture nel 1229 da

Rodorico Palmeri di

Naro, dei Padri

Conventuali dell'ordine

dei Mendicanti, con

Breve Apostolica dal

Papa Gregorio IX (a),

che diede come reliquia

un pezzo del cordone,

con cui San Francesco si

cingeva la vita, due

anni dopo la

canonizzazione del

"Poverello d'Assisi",

lungo la strada degli

allori (oggi Largo

Milazzo) nel sito ove

esisteva il "Fondaco

delle olive" di grande

importanza strategica

poiché al centro del

nucleo cittadino, in

asse a nord con il

castello ed a sud con la

porta di Girgenti (b).

La posizione è ideale per un controllo generale di tutta la città e l'Ordine gradualmente aumenta la sua rilevanza economica e sociale, tanto che alla fine del secolo XVI i Francescani possederanno ben tre conventi: quello dei Minori Conventuali, quello dei Minori Osservanti a Santa Maria di Gesù ed un secondo convento di Minori Conventuali a San Calogero ed, inoltre, nel secolo XVII promuoveranno l'edificazione di un sobborgo fuori le mura.

Dopo quasi un secolo, per la povertà delle strutture, il convento fu ricostruito dalle fondamenta nel 1330 da Giovanni Chiaramonte, allora Signore di Naro (c).

Subì varie modificazioni nel secolo XVII e XVIII.

Oggi

è Sede del Palazzo di

Città, cui si accede dal

severo chiostro

settecentesco, con

giardino con, al centro,

un'artistica fontana e

con atrio interno,

costituito da pilastri

portanti, con

semicolonne addossate su

cui poggiano elegante

arcate, ad una sola

navata longitudinale,

modulata lateralmente

secondo un ordine di

paraste addossate alle

pareti, su cui, come una

cornice, diparte la

volta a botte. Ora si

presenta come uno fra i

tipici esempi del primo

barocco siciliano, per

volontà del P. Francesco

Miccichè, provinciale e

guardiano del convento

francescano.

Oggi

è Sede del Palazzo di

Città, cui si accede dal

severo chiostro

settecentesco, con

giardino con, al centro,

un'artistica fontana e

con atrio interno,

costituito da pilastri

portanti, con

semicolonne addossate su

cui poggiano elegante

arcate, ad una sola

navata longitudinale,

modulata lateralmente

secondo un ordine di

paraste addossate alle

pareti, su cui, come una

cornice, diparte la

volta a botte. Ora si

presenta come uno fra i

tipici esempi del primo

barocco siciliano, per

volontà del P. Francesco

Miccichè, provinciale e

guardiano del convento

francescano.

Ha nobile facciata in tufo giallino con manieristici intagli di esuberante gusto spagnolesco, entro un telaio di lesine di tipo cinquecentesco e coppie di cariatidi, che mostrano un eccentrico effetto plastico - chiaroscurale (foto 29).

Grande interesse riveste la parte inferiore con il grande portale, fiancheggiato da coppie di cariatidi e sormontato dalla nicchia dell'Immacolata.

La parte superiore adorna da una grande finta finestra e da nicchie, ormai vuote, entro paraste cinquecentesche, era sormontata da un artistico orologio a corda fatto collocare nel 1896 per volontà del nobile Benedetto Contrino, allora Sindaco di Naro, con alcuni pilastri che bene si armonizzano con tutto il prospetto (recentemente l'artistico orologio è stato sostituito con uno più moderno: elettrico!).

L'interno, ad unica navata con volta, presenta una ricca decorazione a stucco, eseguita da Francesco Santalucia e dal figlio Salvatore ed indorata da P. Clemente da Bivona, religioso del medesimo ordine (1780), che si articola su due ordini divisi dal cornicione.

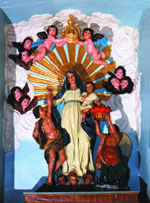

La stessa volta ha una pregevole decorazione a fresco dovuta al pennello di Domenico Provenzani, l'enfant prodige, figlio del falegname del Principe Don Ferdinando Tomasi di Lampedusa, allievo di Vito D'Anna e del Serenario, che nel 1780 dipinse lo scenografico affresco con il trionfo dell'Immacolata, di ispirazione dantesca, oltre ad altri quattro minori che coprono tutta la volta e che si ispirano al Vecchio Testamento.

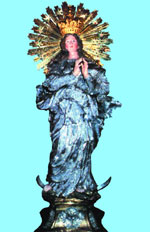

Nella chiesa si conservano alcune pregevoli tele, tra le quali lo Sposalizio della Vergine (transetto) ideato da Raffaello e realizzato a Roma nel 1780 dal trapanese Giuseppe Mazzarese, che chiude la cappella dove è custodita la splendida statua rococò dell'Immacolata (Foto 30), rivestita da una lamina d'argento, dovuta a Padre Melchiorre Milazzo ed opera egregia di maestranze maltesi (Carlo Troisi ed il figlio Paolo nella città di Valletta nel 1719).

Nel 1692, dietro sua richiesta, fu donata al popolo narese la sacra reliquia dell'osso omerale del protettore San Calogero, preso dal Monastero di San Filippo di Fragalà (ME) dei Padri Benedettini, da Silvestro Napoli Lanza, Barone di Longi (ME), conservata, ancora oggi, in un'artistica teca d'argento, squisitamente lavorata, nel Santuario di San Calogero.

Ed, altresì, l'Immacolata di Vito d'Anna (sec. XVIII), oltre i sei dipinti di Fra' Felice da Sambuca: Sant'Antonio, San Calogero, la Stigmatizzazione di San Francesco, Gesù Cristo con i SS. Lorenzo e Bartolomeo, la Buona e la Mala morte, opere della piena maturità dell'artista cappuccino.

Sempre a P. Melchiorre Milazzo è dovuto l'altare Maggiore, con scene dell'ultima cena e della Passione di Cristo, eseguito nel 1899 da Gaetano Vinci da Naro ed, altresì, gli stalli corali, opere di maestranze locali. Allo stesso committente, ancora, si deve la costruzione (1707) e la decorazione (1721) della monumentale sacrestia che, recentemente restaurata, è uno degli ambienti più fastosi del barocco narese.

Gli affreschi della volta con i quattro Evangelisti sono opera egregia di D. Giuseppe Cortese da Venezia, mentre i prestigiosi armadi in noce, finemente intagliati ed arricchiti con numerose figure e sculture, le cui ante internamente sono artisticamente dipinte, sono opere settecentesche di maestranze palermitane.

Degno

di nota è un lavabo

rococò in marmo nero,

opera di maestranze

trapanesi, cui fa

contrasto la bianca

decorazione, pure

marmorea, con la

stigmatizzazione di San

Francesco (foto 32).

Degno

di nota è un lavabo

rococò in marmo nero,

opera di maestranze

trapanesi, cui fa

contrasto la bianca

decorazione, pure

marmorea, con la

stigmatizzazione di San

Francesco (foto 32).

Ed, altresì, si possono ammirare nel secondo altare a destra il corpo imbalsamato di Santa Colomba e nel secondo altare a sinistra quello di San Domizio Leopardo, che unitamente al corpo di San Torpedo (cfr. SS. Salvatore, pag. 72) sono particolarmente venerati dai numerosi pellegrini, che vengono a Naro per la festa di San Calogero.

Accanto a P. Melchiorre e a Donna Felice, la sorella nubile e timorata di Dio, cui è dedicata la biblioteca comunale, si segnalò per meriti letterari anche il fratello Baldassare, pure conventuale minore a Roma.

Due ritratti ad olio dei fratelli Melchiorre e Baldassare, erano custoditi nei locali della Biblioteca "Feliciana", ma recentemente sono stati trafugati da ignoti.

Ci restano, però, due erme collocate dentro nicchie nel chiostro (1763) dell'ex convento di san Francesco,oggi Palazzo di Città.

Fino al 1890 gli Uffici del Comune si trovavano nei magazzini affittati di D. Giuseppe Palmeri (d), siti nella via dei Monasteri, oggi Via Dante.

Il convento, con verbale del 27 agosto 1890, fu acquistato dallo Stato per trasformarlo in sede del Comune, i cui lavori furono appaltati ai fratelli Giovanni e Giuseppe Saieva di Favara con atto n. 70 del 9 Maggio 1891.

Dei preziosi cimeli conservati, si può ancora ammirare la pantofola sinistra di San Pio V, in broccato veneziano di velluto, seta ed oro, nonché arredi sacri in argento e ricchi paramenti, mentre la reliquia del cordone di San Francesco, tre statuette di alabastro sono state trafugate,unitamente ad altri preziosi oggetti.

a) Rocco Pirri, Sicilia sacra, Palermo 1973

b) Fra Saverio, op. cit. pag. 303 e ss.

c) S. Pitruzzella, op. cit. pag. 29

d) Cfr. M. Riolo Cutaja op. cit.

La

fondazione della chiesa

e del collegio della

Compagnia di Gesù viene

attribuita a don

Antonino Lucchesi (a),

per opera del P. Gaspare

Paraninfo da Naro,

religioso del medesimo

ordine, nel 1619 con il

contributo economico

anche delle famiglie

Gaetani e Bandino,

nonché del Comune di

Naro, come testimonia

l'atto delle diverse

donazioni, redatto dal

notaio Vincenzo Pagliaro

da Naro, ottobre 1619,

conservato nell'archivio

di stato di Palermo ed

accettato dal Rev.do P.

Don Panfilio

Lambertenghi,

Provinciale dei Gesuiti,

per istituire e fondare

in Naro un collegio di

studi diretto dai Padri

Gesuiti e secondo il

loro metodo, in uno

spazio enorme al centro

della città, lungo un

asse longitudinale, dove

le famiglie nobili

edificano i loro

palazzi, realizzando nel

tempo una vera e propria

strada, la via Maestra o

dei Monasteri (b),

odierna via Dante

Alighieri.

La

fondazione della chiesa

e del collegio della

Compagnia di Gesù viene

attribuita a don

Antonino Lucchesi (a),

per opera del P. Gaspare

Paraninfo da Naro,

religioso del medesimo

ordine, nel 1619 con il

contributo economico

anche delle famiglie

Gaetani e Bandino,

nonché del Comune di

Naro, come testimonia

l'atto delle diverse

donazioni, redatto dal

notaio Vincenzo Pagliaro

da Naro, ottobre 1619,

conservato nell'archivio

di stato di Palermo ed

accettato dal Rev.do P.

Don Panfilio

Lambertenghi,

Provinciale dei Gesuiti,

per istituire e fondare

in Naro un collegio di

studi diretto dai Padri

Gesuiti e secondo il

loro metodo, in uno

spazio enorme al centro

della città, lungo un

asse longitudinale, dove

le famiglie nobili

edificano i loro

palazzi, realizzando nel

tempo una vera e propria

strada, la via Maestra o

dei Monasteri (b),

odierna via Dante

Alighieri.

La

chiesa, con l'annesso

convento delle

Benedettine (foto 36),

vennero edificati ,

secondo Fra Saverio,

intorno al 1398, anno in

cui re Martino, il

Giovane e la regina

Maria furono a Naro. Nel

corso dei secoli subì

vari interventi.

La

chiesa, con l'annesso

convento delle

Benedettine (foto 36),

vennero edificati ,

secondo Fra Saverio,

intorno al 1398, anno in

cui re Martino, il

Giovane e la regina

Maria furono a Naro. Nel

corso dei secoli subì

vari interventi.

Secondo

alcuni storici e fra

essi Rocco Pirro, Frà

Salvatore e Vito Amico,

la fondazione del

convento di

Sant'Agostino risale al

VI secolo, quando alcuni

eremiti della regola di

Sant'Agostino, creata da

Fulgenzio, Vescovo di

Rugge, per sfuggire alle

persecuzioni dei

Vandali, dalla vicina

Africa sbarcarono in

Sicilia.

Secondo

alcuni storici e fra

essi Rocco Pirro, Frà

Salvatore e Vito Amico,

la fondazione del

convento di

Sant'Agostino risale al

VI secolo, quando alcuni

eremiti della regola di

Sant'Agostino, creata da

Fulgenzio, Vescovo di

Rugge, per sfuggire alle

persecuzioni dei

Vandali, dalla vicina

Africa sbarcarono in

Sicilia.

Non

si hanno notizie

storiche del periodo in

cui fu costruita la

chiesa di San Calogero.

Si dice, però, che la

fondazione della chiesa

è stata anteriore al

convento. Pare, infatti,

che una chiesa dedicata

a San Calogero sia stata

edificata verso il 1436,

al tempo di Papa Eugenio

IV, mentre il convento

fu fondato dai RR. PP.

di San Giorgio in Alga

nel 1543, sotto il

pontefice Paolo III.

Non

si hanno notizie

storiche del periodo in

cui fu costruita la

chiesa di San Calogero.

Si dice, però, che la

fondazione della chiesa

è stata anteriore al

convento. Pare, infatti,

che una chiesa dedicata

a San Calogero sia stata

edificata verso il 1436,

al tempo di Papa Eugenio

IV, mentre il convento

fu fondato dai RR. PP.

di San Giorgio in Alga

nel 1543, sotto il

pontefice Paolo III. La

chiesa con l'annesso

convento (foto 42) venne

eretta nel 1618 ad opera

del benefico Vincenzo

Lucchesi, forse sui

resti dell'antica pieve

di San Nicolò di Bari,

Vescovo di Mira (a).

La

chiesa con l'annesso

convento (foto 42) venne

eretta nel 1618 ad opera

del benefico Vincenzo

Lucchesi, forse sui

resti dell'antica pieve

di San Nicolò di Bari,

Vescovo di Mira (a).

Quasi

contemporaneamente ai

Gesuiti, ma con minore

rilevanza rispetto a

loro, arrivano nel 1610

i Domenicani a Naro, ove

fondano il loro 65°

Convento, col titolo di

San Giovanni Battista,

nei magazzini della

Compagnia di San

Giovanni Battista,

vicino alla porta

Licata. Fu ristrutturata

nel sec.XVIII, com'è

dimostrato dalla data

del 1752 apposta nel

lato meridionale,

dall'arch. Pietro

Mammana di Girgenti. Fu

ultimata nel 1778, era,

quindi, decorata due

anni dopo con stucchi

per volere del Priore T.

Gaspare Alletti, cui si

deve anche la

decorazione della

chiesa, ad unica navata,

nella volta da tre

quadroni ad affresco con

storie di San Domenico,

realizzate da Domenico

Provenzani (foto 43

tris), contestualmente

alla decorazione

scultorea. Di

particolare interesse è

la facciata della chiesa

ed il prospetto lungo la

via Dante, in tufo

arenario, con mirabili

mensole dei balconi nei

riquadri delle finestre.

Tutto il complesso nel

corso dei secoli ha

subito varie

manomissioni, come

l'abolizione

dell'ingresso (foto 43)

e della scalinata della

Chiesa e la

trasformazione della

stessa in cappella e lo

spostamento

dell'ingresso del

convento. Sull'altare

maggiore la pregevole

tela La predicazione del

Battista, una delle

opere più belle del

Provenzani, cui il

pittore palmense appose

la firma (a). Lo stesso

altare è opera dello

scultore Calogero Vinci

da Naro, progenie

dell'illustre Famiglia

oriunda da Palma

Montechiaro (b).

Quasi

contemporaneamente ai

Gesuiti, ma con minore

rilevanza rispetto a

loro, arrivano nel 1610

i Domenicani a Naro, ove

fondano il loro 65°

Convento, col titolo di

San Giovanni Battista,

nei magazzini della

Compagnia di San

Giovanni Battista,

vicino alla porta

Licata. Fu ristrutturata

nel sec.XVIII, com'è

dimostrato dalla data

del 1752 apposta nel

lato meridionale,

dall'arch. Pietro

Mammana di Girgenti. Fu

ultimata nel 1778, era,

quindi, decorata due

anni dopo con stucchi

per volere del Priore T.

Gaspare Alletti, cui si

deve anche la

decorazione della

chiesa, ad unica navata,

nella volta da tre

quadroni ad affresco con

storie di San Domenico,

realizzate da Domenico

Provenzani (foto 43

tris), contestualmente

alla decorazione

scultorea. Di

particolare interesse è

la facciata della chiesa

ed il prospetto lungo la

via Dante, in tufo

arenario, con mirabili

mensole dei balconi nei

riquadri delle finestre.

Tutto il complesso nel

corso dei secoli ha

subito varie

manomissioni, come

l'abolizione

dell'ingresso (foto 43)

e della scalinata della

Chiesa e la

trasformazione della

stessa in cappella e lo

spostamento

dell'ingresso del

convento. Sull'altare

maggiore la pregevole

tela La predicazione del

Battista, una delle

opere più belle del

Provenzani, cui il

pittore palmense appose

la firma (a). Lo stesso

altare è opera dello

scultore Calogero Vinci

da Naro, progenie

dell'illustre Famiglia

oriunda da Palma

Montechiaro (b).

La

chiesa ha origini molto

antiche. Si suppone che

fu costruita nel luogo

dove si trova oggi,

riadattando i locali di

un grosso magazzino

degli eredi di Francesco

Randazzo, con il nome di

Sant'Erasmo, vescovo e

martire, nel lontano

1555 (a). Mentre il

convento dei Padri della

Madonna della Mercede fu

fondato nel 1590.

La

chiesa ha origini molto

antiche. Si suppone che

fu costruita nel luogo

dove si trova oggi,

riadattando i locali di

un grosso magazzino

degli eredi di Francesco

Randazzo, con il nome di

Sant'Erasmo, vescovo e

martire, nel lontano

1555 (a). Mentre il

convento dei Padri della

Madonna della Mercede fu

fondato nel 1590. Un

piccolo convento con

annessa chiesa, nel

luogo denominato Grotte

di San Cataldo, fuori le

mura della Città, in

mezzo alla campagna, fu

fabbricato nel 1551 dai

Cappuccini, guidati da

P. Luca da Naro, della

potente famiglia Palmeri,

originaria dalla

Scandinavia, che fa

risalire le sue origini

a Salvatore Palmeri

Miles, venuto a Naro nel

1086 al seguito di

Ruggero il Normanno, con

cui era imparentato,

famoso per aver ucciso

in duello Mulcibiade

Mulé( Melk - Kelb -

Mule), Barone saraceno

delle terre di Ravanusa

e dello Gibbesi (foto

45).

Un

piccolo convento con

annessa chiesa, nel

luogo denominato Grotte

di San Cataldo, fuori le

mura della Città, in

mezzo alla campagna, fu

fabbricato nel 1551 dai

Cappuccini, guidati da

P. Luca da Naro, della

potente famiglia Palmeri,

originaria dalla

Scandinavia, che fa

risalire le sue origini

a Salvatore Palmeri

Miles, venuto a Naro nel

1086 al seguito di

Ruggero il Normanno, con

cui era imparentato,

famoso per aver ucciso

in duello Mulcibiade

Mulé( Melk - Kelb -

Mule), Barone saraceno

delle terre di Ravanusa

e dello Gibbesi (foto

45). È

opinione diffusa che la

Chiesa ed il relativo

convento, furono

edificati intorno al

1470 dai frati Minori

Osservanti, dell'ordine

dei Mendicanti, che

daranno vita, in

seguito, al casale

omonimo sotto l'influsso

dei Francescani,

utilizzando l'impianto

di una precedente torre

di preguardia, edificata

durante la lotta contro

i Turchi, al tempo di

Carlo V.

È

opinione diffusa che la

Chiesa ed il relativo

convento, furono

edificati intorno al

1470 dai frati Minori

Osservanti, dell'ordine

dei Mendicanti, che

daranno vita, in

seguito, al casale

omonimo sotto l'influsso

dei Francescani,

utilizzando l'impianto

di una precedente torre

di preguardia, edificata

durante la lotta contro

i Turchi, al tempo di

Carlo V.

La

sua fondazione, con il

nome di Maria SS. del

Lume nel Lazzaretto,

risale alla prima metà

del 700' per opera di P.

Giovanni Battista

Timpanaro ed apparteneva

ai Padri Francescani

(a).

La

sua fondazione, con il

nome di Maria SS. del

Lume nel Lazzaretto,

risale alla prima metà

del 700' per opera di P.

Giovanni Battista

Timpanaro ed apparteneva

ai Padri Francescani

(a). La

sua fondazione risale al

1336 ed è attribuita

alla Confraternita sotto

lo stesso titolo,

annessa al convento di

San Francesco, dal quale

ebbe un pezzo di terreno

del suo orticello per

erigervi l'oratorio.

La

sua fondazione risale al

1336 ed è attribuita

alla Confraternita sotto

lo stesso titolo,

annessa al convento di

San Francesco, dal quale

ebbe un pezzo di terreno

del suo orticello per

erigervi l'oratorio. La

Chiesa, costruita vicino

al Duomo con il quale ha

condiviso la sorte

dell'abbandono e

dell'incuria, ha origini

molto antiche.

La

Chiesa, costruita vicino

al Duomo con il quale ha

condiviso la sorte

dell'abbandono e

dell'incuria, ha origini

molto antiche. Non

si conosce con esattezza

l'anno della sua

fondazione. Si dice

edificata, trasformando

un magazzino della

famiglia Timpanaro,

prima del 1685, anno in

cui fu elevata a

Parrocchia filiale. Nel

1760 stava per crollare

e fu risanata con il

contributo economico dei

Fratelli della

Congregazione (di San

Paolo), quando furono

costruite anche le due

cappelle di San Paolo e

di San Giuseppe. Nel

1784 dai maestri

Giovanni Farruggia,

Calogero Viccica e Mario

Principato furono

ripresi la facciata e la

porta maggiore ed

innalzato il coro.

Non

si conosce con esattezza

l'anno della sua

fondazione. Si dice

edificata, trasformando

un magazzino della

famiglia Timpanaro,

prima del 1685, anno in

cui fu elevata a

Parrocchia filiale. Nel

1760 stava per crollare

e fu risanata con il

contributo economico dei

Fratelli della

Congregazione (di San

Paolo), quando furono

costruite anche le due

cappelle di San Paolo e

di San Giuseppe. Nel

1784 dai maestri

Giovanni Farruggia,

Calogero Viccica e Mario

Principato furono

ripresi la facciata e la

porta maggiore ed

innalzato il coro. Si

dice che la primitiva

Chiesa fu fondata nel

1651 per merito di Don

Bartolomeo Barbara,

nobile naritano. Quel

che è certo che la

chiesa è dei primi del

Settecento ed

apparteneva ai Gesuiti.

Si

dice che la primitiva

Chiesa fu fondata nel

1651 per merito di Don

Bartolomeo Barbara,

nobile naritano. Quel

che è certo che la

chiesa è dei primi del

Settecento ed

apparteneva ai Gesuiti. È

il più artistico esempio

di architettura d'epoca

normanna, un fine

gioiello di stile

gotico-normanno, a cui

gli artisti siciliani

seppero dare un'impronta

originale ed un gusto da

caratterizzare uno stile

ed un'epoca.

È

il più artistico esempio

di architettura d'epoca

normanna, un fine

gioiello di stile

gotico-normanno, a cui

gli artisti siciliani

seppero dare un'impronta

originale ed un gusto da

caratterizzare uno stile

ed un'epoca. Fu

edificata assieme al

convento, di cui si

mantiene la struttura,

trasformata all'interno

in abitazione civile, e

parte del chiostro, sul

sito di un preesistente

chiesino, dal titolo di

San Pietro, Principe

degli Apostoli, sul

finire del XV secolo,

presumibilmente nel

1478, anno in cui i

Carmelitani giunsero a

Naro, per opera del MRR

Padre Girolamo

Guagliardo da Naro,

grazie alla concessione

del terreno da parte dei

giurati di Naro, con

atto di concessione

datato 9 Novembre 1478,

conservato in Municipio,

ed alla donazione di 200

scudi fatta dal Re

Filippo II, il

Cattolico, a ridosso

delle mura, la cui

posizione è dominante

rispetto al territorio

vastissimo a sud.

Fu

edificata assieme al

convento, di cui si

mantiene la struttura,

trasformata all'interno

in abitazione civile, e

parte del chiostro, sul

sito di un preesistente

chiesino, dal titolo di

San Pietro, Principe

degli Apostoli, sul

finire del XV secolo,

presumibilmente nel

1478, anno in cui i

Carmelitani giunsero a

Naro, per opera del MRR

Padre Girolamo

Guagliardo da Naro,

grazie alla concessione

del terreno da parte dei

giurati di Naro, con

atto di concessione

datato 9 Novembre 1478,

conservato in Municipio,

ed alla donazione di 200

scudi fatta dal Re

Filippo II, il

Cattolico, a ridosso

delle mura, la cui

posizione è dominante

rispetto al territorio

vastissimo a sud.